Wissenswertes rund um unsere BHKW

Erfahren Sie mehr über KWK-Grundlagen, Systemintegration und rechtliche Bestimmungen unserer BHKW.

Synergie von Strom und Wärme

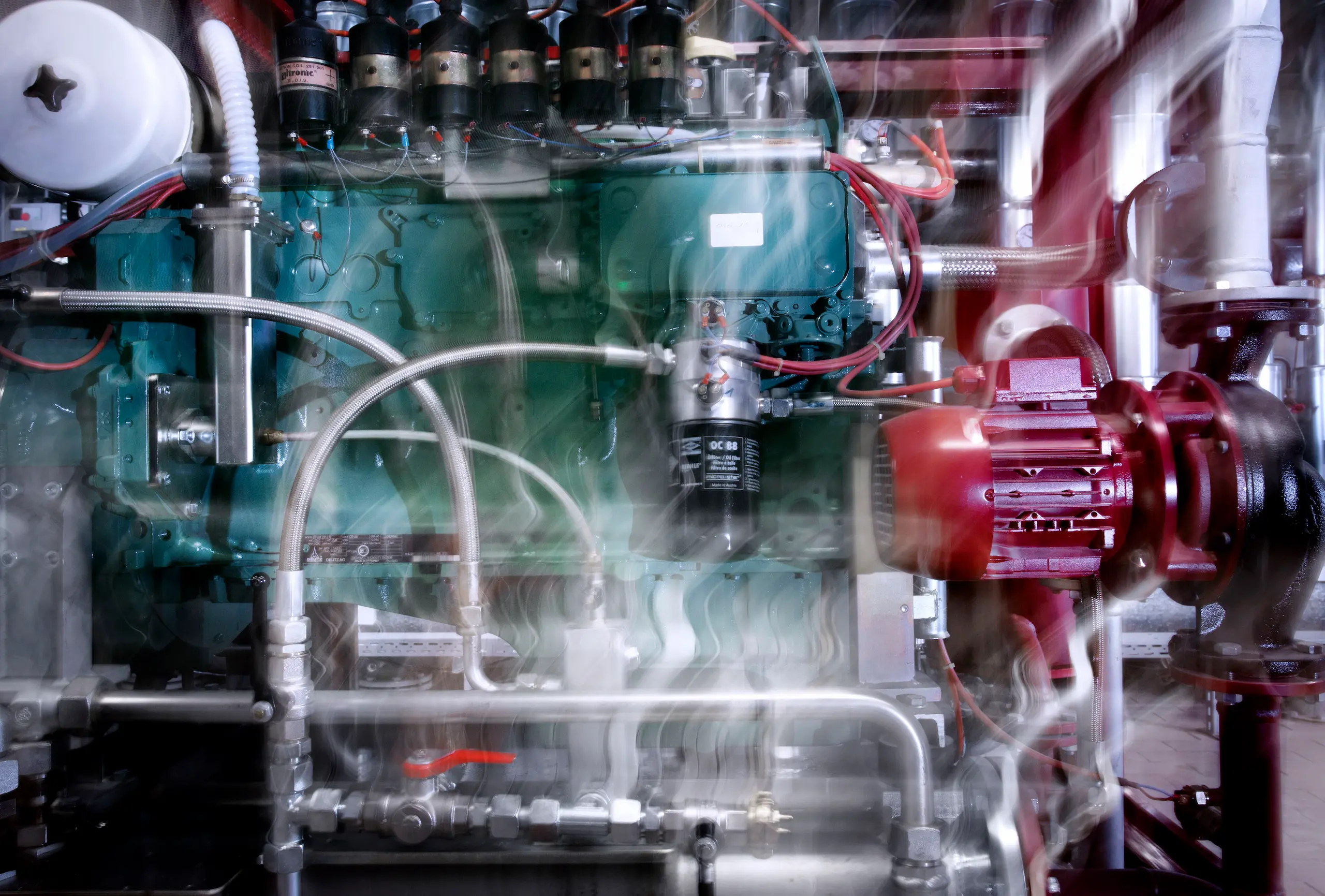

KRAFT-WÄRME-KOPPLUNG

Die Technik dahinter

Die Kraft-Wärme-Kopplung verbindet Effizienz mit Nachhaltigkeit und bietet spannende Möglichkeiten für die Energieversorgung der Zukunft. Entdecken Sie, wie diese Technologie funktioniert, wo sie eingesetzt wird und welche Vorteile sie bietet.

Was ist Kraft-Wärme-Kopplung?

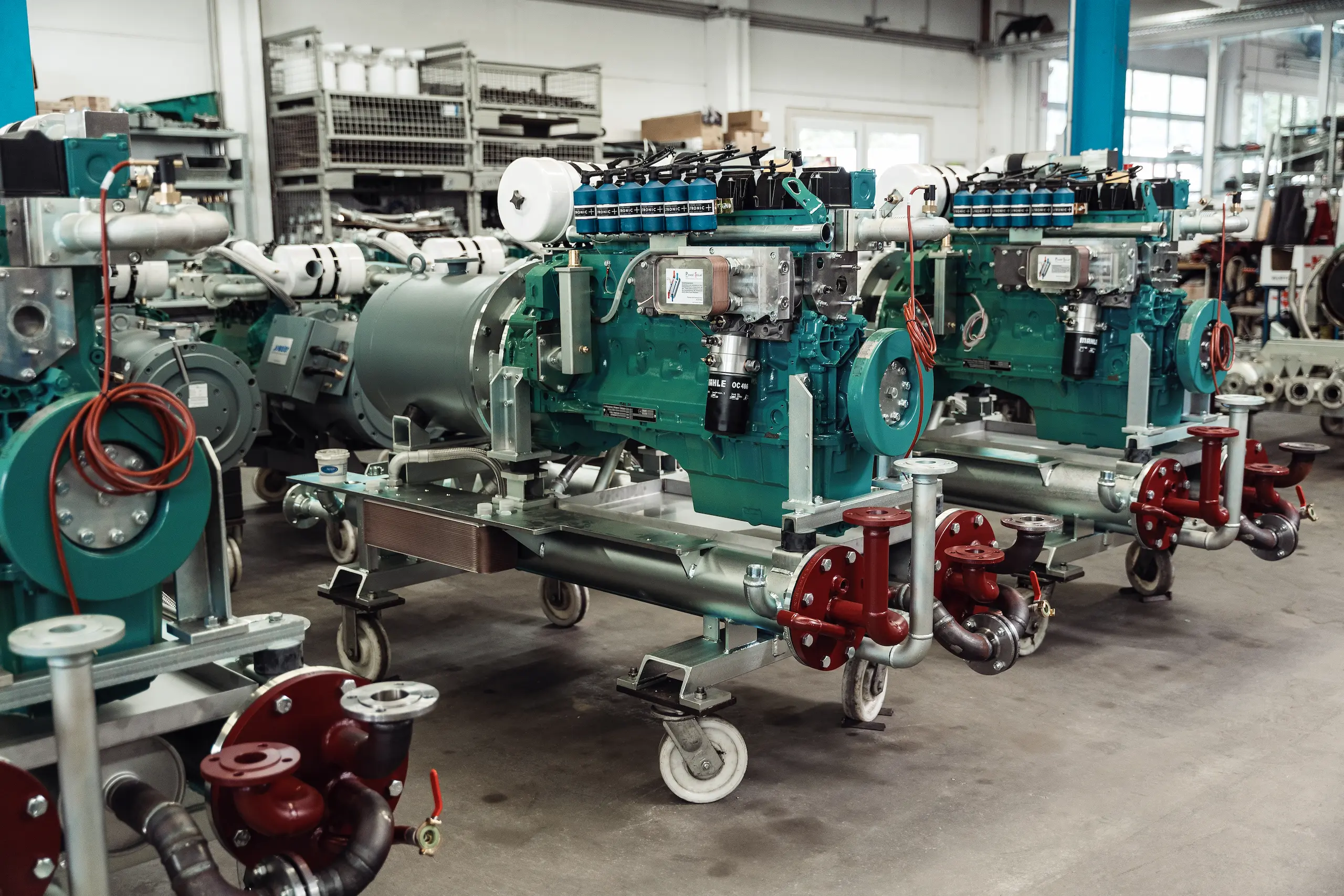

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist die gleichzeitige Produktion von Strom und Wärme in einem gemeinsamen thermodynamischen Prozess. Dies erfolgt auf Basis von Motoren (Otto-, Diesel- oder Stirlingmotoren), Turbinen (Dampf-, Gas- oder Gas- und Dampfturbinen) oder auch Brennstoffzellen. Als Brennstoffe werden sowohl fossile Brennstoffe wie Erdgas oder Steinkohle als auch erneuerbare Energieträger wie Klärgas oder Biogas verwandt.

Wo kommen BHKW zum Einsatz?

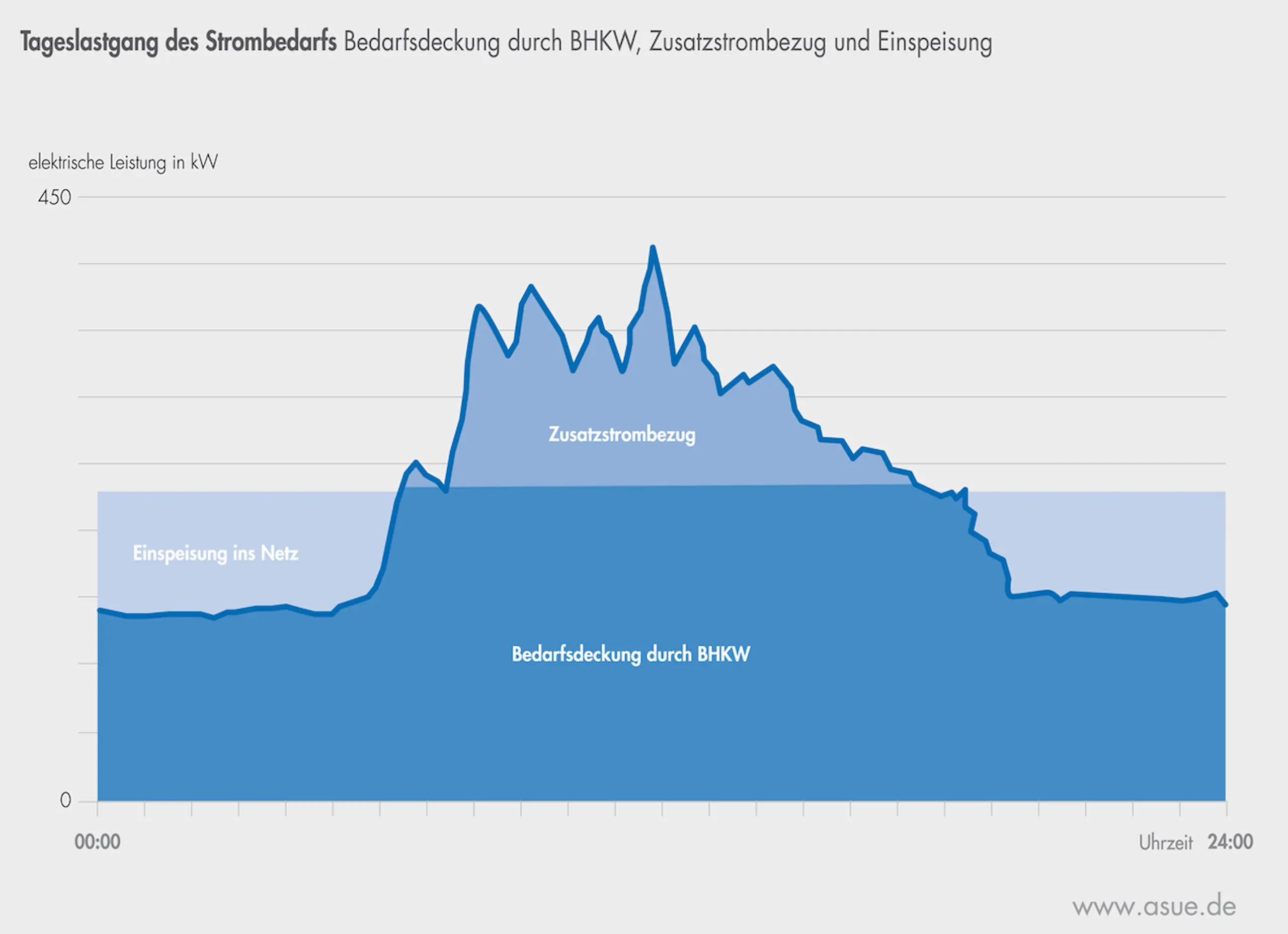

KWK gibt es in sehr unterschiedlichen Leistungsgrößen. Größere Heizkraftwerke (HKW) dienen der flächig-zentralen Wärmeversorgung ganzer Städte (Fernwärme) und der Prozesswärmeversorgung großer Industrieanlagen. Dagegen sind die immer mehr verbreiteten Blockheizkraftwerke (BHKW) als kleine und mittlere KWK-Anlagen auf die dezentrale Wärmeversorgung eines Objektes (z. B. Hallenbad, Krankenhaus, größeres Wohngebäude) oder eines kleineren Gebietes (sog. Nahwärmeinsel) ausgerichtet. Der erzeugte Strom wird entweder für den Eigenbedarf genutzt oder über das örtliche Verteilnetz vermarktet.

Welche Voraussetzungen sollten erfüllt sein?

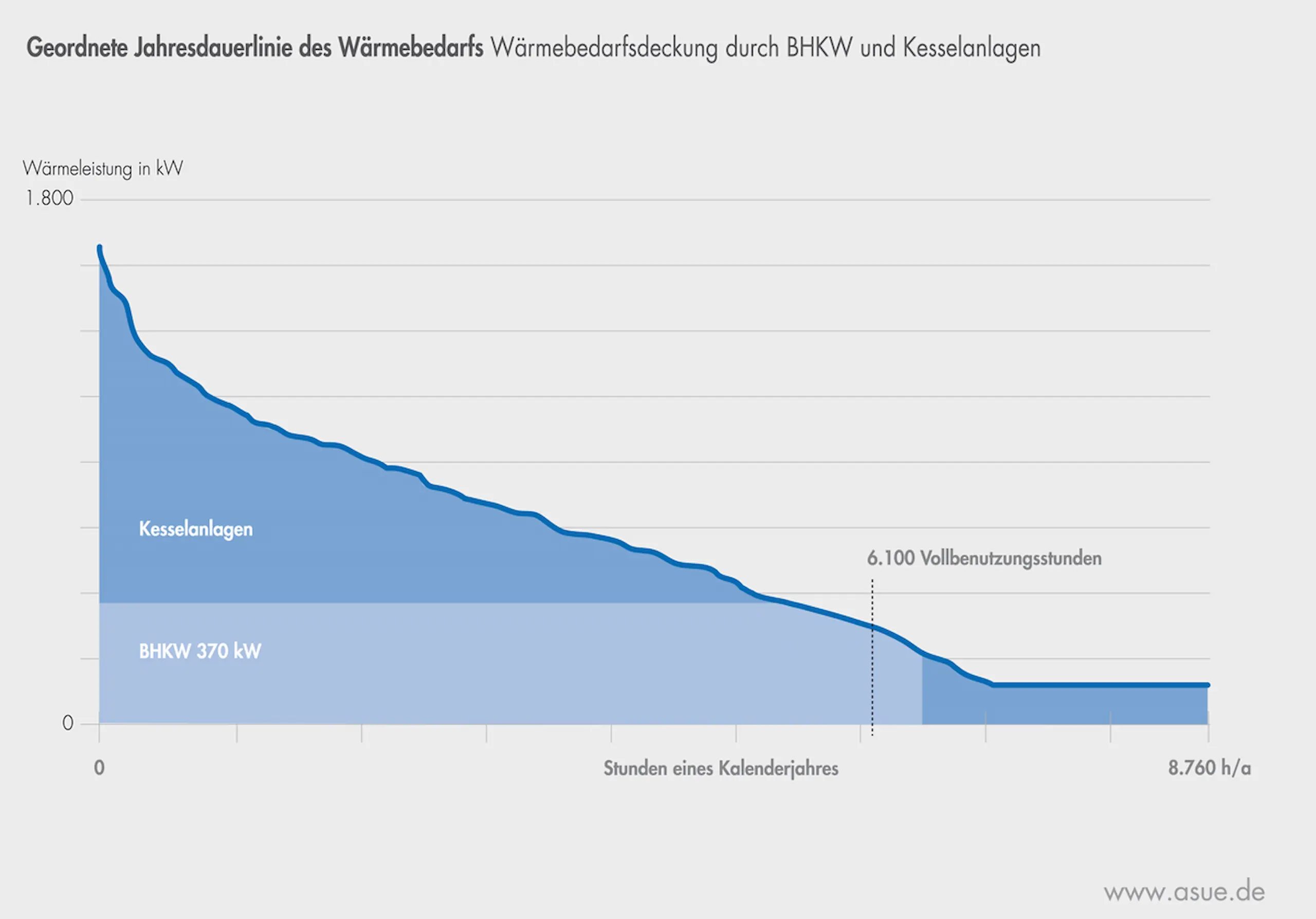

Zum Erreichen einer hohen Wirtschaftlichkeit müssen BHKW-Anlagen zur Deckung der Wärme- und Stromgrundlast der angeschlossenen Liegenschaften betrieben werden (Eigenbedarfs-Deckung). Dabei werden üblicherweise Jahreslaufzeiten von 3000 bis über 5000 Vollbetriebsstunden erreicht.

Folgende Einflussfaktoren sind für die Wirtschaftlichkeit von Blockheizkraftwerken von besonderer Bedeutung:

- Jahreslaufzeit der Anlage

- Eigennutzungsanteil des erzeugten Stroms

- Verhältnis zwischen Strom- und Primärenergiepreisen

- Ersparte Netznutzungsentgelte

- Ersparte öffentliche Umlagen, Abgaben und Steuern

- Förderung über das KWK-Gesetz und das Energiesteuergesetz

Wir unterstützen Sie gern mit einer detaillierten Analyse Ihres Bedarf und der technischen Möglichkeiten.

Welche Vorteile bietet die Technik?

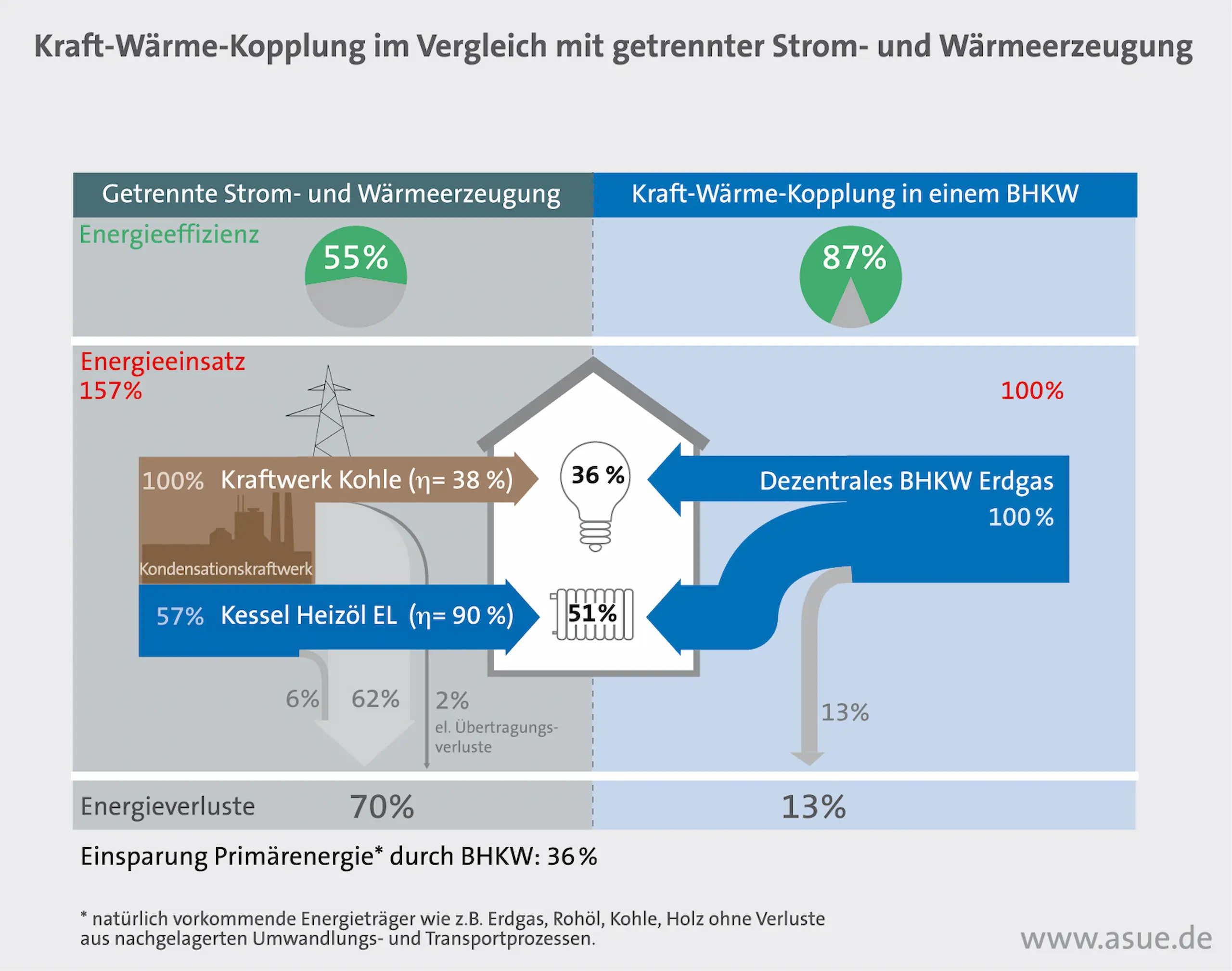

Der wesentliche Vorteil der KWK-Technik liegt in der guten Nutzung der eingesetzten Primärenergie. Bei der getrennten Erzeugung von Strom und Wärme entstehen insbesondere beim Betrieb großer stromerzeugender Kraftwerke hohe Wärmeverluste von bis zu 70 %. KWK-Anlagen nutzen diese Energie für die Heizwärme- und Warmwasserversorgung sowie für industrielle Produktionsprozesse. Damit kann eine Primärenergieeinsparung von 20 bis 40 % erreicht werden. Zugleich werden endliche Energieressourcen geschont und klimaschädliche CO2-Emissionen reduziert.

Die von Blockheizkraftwerken bereitgestellte Energie (Strom und Wärme) kann ohne größere Verteilnetzverluste dezentral genutzt werden. In der Regel werden BHKW für die Deckung des Wärmebedarfs mit einer Jahreslaufzeit von 3000 bis über 5000 Betriebsstunden ausgelegt. Daraus ergibt sich eine hohe Wirtschaftlichkeit – neben den ökologischen Vorzügen ist dies ein zweiter wichtiger Faktor für die zunehmende Verbreitung dieser Technik.

Wirtschaftlichkeitsanalyse

Welche Potentiale bietet KWK für Ihr Unternehmen? Wir erstellen gern eine Wirtschaftlichkeitsanalyse für Sie.

Mögliche Einsatzgebiete

Sie möchten mehr über die Einsatzgebiete von BHKW erfahren? Informieren Sie sich über unsere Referenzprojekte.

Effizient verbunden

Einbindung

Optimale Integration von Blockheizkraftwerken

Um Blockheizkraftwerke effizient und wirtschaftlich zu betreiben, muss ein ausreichender Jahres-Wärmebedarf bestehen. Die Rücklauftemperatur im Heizungsnetz sollte nicht über 70° C liegen; sofern Rücklauftemperaturen über 70 °C auftreten, ist zunächst eine hydraulische Sanierung notwendig, bevor BHKW sinnvoll eingesetzt werden können. Um diese Bedingung gerade auch in alten Heizungsnetzen zu erfüllen, sind projektangepasste Lösungen für die hydraulische Verschaltung und Regelung erforderlich.

Wir unterstützen Sie mit Erfahrung und Fachwissen bei der Einbindung von BHKW in Ihre bestehende Gebäudetechnik (Leitungs- und Kabelbau, Pufferspeicher, moderne MSR-Technik). Die notwendigen Arbeiten werden durch uns oder andere Fachunternehmen durchgeführt.

Für typische Situationen haben wir hier mögliche Verschaltungs- und Regelungsvarianten mit ihren Vor- und Nachteilen zusammengestellt.

BHKW - Kessel

BK-Schaltung als Grundschaltung

Die einfachste Form der hydraulischen Einbindung von Blockheizkraftwerken kann durch das „Einschleifen” des BHKW-Vor- und Rücklaufs in den Gesamtrücklauf einer Heizanlage erzielt werden. Die Anschüsse für Vor- und Rücklauf des BHKW sollten in ausreichendem Abstand voneinander angeordnet werden, damit ein ungewollter Kurzschluss verhindert wird. Die Schaltung kann um weitere parallel zueinander geschaltete BHKW-Module ergänzt werden.

Funktion der hydraulischen Weiche

Das zwischen den beiden BHKW-Anschlüssen liegende Verbindungsstück stellt eine hydraulische Weiche dar. Diese Weiche verhindert die gegenseitige hydraulische Beeinflussung der Wärmeerzeuger und Verbraucher.

Die Wärmeabgabe des BHKW an das Heizungsnetz erfolgt über eine drehzahlgeregelte Pumpe, die in ihrer Wirkung nicht durch Mischer, Ventile, Rückschlagklappen oder andere Pumpen behindert werden darf.

Vor- und Nachteile der BK-Schaltung

-

Einfache Realisierung

-

Geringer Regelungsaufwand

-

Einfache Realisierung

-

Schlechte Vorlauftemperaturkonstanz; Einbrüche unter 60°C müssen toleriert werden

-

Erfordert i.d.R. relativ zum BHKW große Verbrauchsnetze

-

Starke Abhängigkeit vom Verhalten des Verbrauchsnetzes

Die Verschaltung ist dann zweckentsprechend, wenn die Wärmeabnahme des Netzes immer größer als die BHKW-Leistung ist.

Regelung ohne übergeordnete Steuerung

Die Einbindung des BHKW im Rücklauf zur Kesselanlage ermöglicht prinzipiell den Verzicht auf eine übergeordnete Steuerung. Bei nicht ausreichender Wärmeabnahme bewirkt das Ansteigen der Rücklauftemperatur über die Temperaturüberwachung der Modulsteuerung zunächst den Teillastbetrieb und ggf. die Regelabschaltung des Moduls. Die Zuschaltung des Moduls erfolgt in Abhängigkeit von Temperatur und Wartezeit. Die Wartezeit wird von der Modulsteuerung so bemessen, dass im täglichen Mittel nicht mehr als ein Start je Betriebstunde ermöglicht wird.

Die Zu- und Abschaltung des Kessels übernimmt die Temperaturregelung der Kesselanlage.

Eine ungewollte Begleiterscheinung bei BHKW-Anlagen ohne übergeordnete Steuerung ist der sogenannte „Kesselfehlbetrieb”. Dieser entsteht, wenn wegen geringer Wärmeabnahme das Modul zu häufig abschalten muss. Die Temperatureinbrüche, die in den Betriebspausen entstehen, bewirken dann Kesselstarts, die eine zusätzliche Reduzierung der BHKW-Laufzeiten bewirken.

Regelung mit übergeordneter Steuerung

Unsere übergeordneten Steuerungen übernehmen je nach Anforderung unterschiedliche Aufgaben:

- Sperrung der Kesselanlage gegen Betrieb bei geringer Wärmeabnahme

- Anforderung auch von mehreren BHKW-Modulen nach feineren Kriterien

- Komplette Ansteuerung der Kesselanlage (optional)

- Fernüberwachung von BHKW und Gesamtanlage

- Beliebige Steuer- und Regelaufgaben im Zusammenhang mit der Energiezentrale

Die Zu- und Abschaltung des BHKW und die Freigabe der Kesselanlage wird in Abhängigkeit von der Messstelle T11 (Rücklauf Kessel) unter Berücksichtigung der Messstellen T8 und T9 vorgenommen. Die Schaltvorgänge können nach variablen Sollwerten erfolgen.

BHKW - Kessel - Speicher - Mischer

BKSM-Schaltung

Die abgebildete Schaltung ist für BHKW-Anlagen mit Pufferspeicher und NT-Kessel konzipiert. Die Wärmeabgabe des BHKW wirkt hierbei als Rücklaufvorwärmung für die NT- Kessel. Die Schaltung kann durch weitere parallel zueinander geschaltete NT-Kessel oder BHKW-Module ergänzt werden. Der Mischer zwischen T14 und der Speicherentladepumpe dient nur der besseren Regelbarkeit und ist ebenso wie die Motorklappe am Pufferspeicher optional.

Die hydraulische Einbindung des NT-Kessels mit Mischventil, Kesselkreispumpe und Mischstrecke vor T12 ist immer empfehlenswert, jedoch unverzichtbar, wenn eine besondere Variante der Kesselkreisregelung zur Anwendung gelangen soll.

Funktion der Schaltung

Kernstück der Schaltung ist der Pufferspeicher. Er wird als Schichtenspeicher benutzt. Beim Laden wird die Schichtgrenze zwischen heißem und kaltem Wasser von oben nach unten, beim Entladen von unten nach oben verschoben. Hierbei bewirkt das parallel geschaltete BHKW die Beladung und die Speicherentladepumpe die Entladung des Pufferspeichers. Sind Wärmebedarf und Erzeugung ausgeglichen, bleibt der Ladezustand des Speichers erhalten.

Ebenso kann der Speicherstand durch Schließen der optionalen Motorklappe „konserviert” werden. Die geschlossene Klappe ermöglicht auch den weiteren Betrieb des BHKW bei gestörter Speicherentladepumpe.

Die Energie, die im Pufferspeicher gespeichert werden kann, hängt vom Speichervolumen, von der BHKW-Vorlauftemperatur und von der Rücklauftemperatur des Heizungsnetzes ab.

Vor- und Nachteile der BKSM-Schaltung

-

Vorlauftemperatur kann insbesondere bei BHKW-Betrieb konstant gehalten werden

-

Starthäufigkeit gering

-

Leichte Anbindung auch an große bestehende Anlagen

-

Pufferspeicher in Grenzen für stromgeführte Betriebsweise benutzbar

-

BHKW-Brennwerttauscher leicht integrierbar

-

Einfaches und erprobtes Notbetriebsverhalten bei Regelungsstörungen

-

Erhöhter Regelungsaufwand

-

Kosten für Pufferspeicher und Entladesystem

Der Einsatz der Speicherentladepumpe ermöglicht den Anschluss von BHKW-Anlagen an beliebig große Heizungsnetze mit vergleichsweise kleinen Rohrquerschnitten. Ebenso sind längere Leitungsverbindungen zwischen BHKW und Heizzentrale (z.B. 50 m) unproblematisch. Diese Schaltung eignet sich daher in besonderer Weise für den nachträglichen Anschluss von BHKW-Anlagen an vorhandene Heizanlagen.

Anstelle der Speicherentladepumpe kann auch ein Mischventil eingesetzt werden. Die Dimensionierung dieses Mischventils und der Verrohrung muss hierbei entsprechend der Durchflussmenge des Gesamtnetzes vorgenommen werden.

Netztemperatur

Die Temperatur an T11 wird mithilfe der Speicherentladepumpe aus dem heißen Wasser von BHKW und Pufferspeicher (T14) und dem kälteren Rücklaufwasser (T8) gemischt. Die Regelgenauigkeit hängt hierbei in hohem Maße von der Gestaltung der Mischstrecke ab. Bei steigender Netzlast bewirkt die Entladung des Pufferspeichers die Freigabe der Kesselanlage. Diese übernimmt dann die Regelung der Netztemperatur an der Temperaturmessstelle T12. Gleichzeitig wird der Sollwert für T11 abgesenkt.

Damit die Regelung auch bei Anlagen mit sehr schwacher Last präzise arbeitet, wird hier optional ein Mischer eingesetzt, durch den das Gemisch teilweise zur Pumpe zurück geführt wird.

Kesselkreisregelung

Bei der von uns entwickelten Kesselkreisregelung wird die Kesselwassertemperatur mithilfe eines Brenners mit hohem Modulationsgrad (10:1) auf einen Temperatursollwert geregelt, der in Abhängigkeit zur Abgastemperatur gebildet wird. Hierbei bewirkt eine fallende Abgastemperatur einen steigenden Sollwert. Auf diese Weise wird die Kondensation des Abgases im NT-Kessel sicher verhindert. Durch den hohen Modulationsgrad werden die Startvorgänge des Kessels auf ein Minimum begrenzt. Die Vorlauftemperatur des Heizungsnetzes an T12 wird aus dem Rücklauf und dem Kesselvorlauf mit Hilfe des Mischventils geregelt.

Regelung

Aus der Funktionsbeschreibung wird klar, dass die Vorgänge derart verzahnt sind, dass sie nur mit flexibel anpassbarer Software optimal bedient werden können. Unsere übergeordneten Steuerungen (Zentralsteuerungen) benutzen eine frei programmierbare SPS, um die nötige Flexibilität zu erreichen. Je nach Projekt und Kundenwunsch übernimmt die SPS bzw. die zugehörige Schaltanlage folgende Regelungsaufgaben:

- Anforderung auch von mehreren BHKW-Modulen nach Wärme- und Strombedarf

- Ansteuerung von Speicherentladepumpe, Mischer und Absperrklappe

- Sperrung der Kesselanlage

- Komplette Ansteuerung der Kesselanlage (optional)

- Fernüberwachung von BHKW und Gesamtanlage

- Beliebige Steuer- und Regelaufgaben im Zusammenhang mit der Energiezentrale.

Die Speicherentladepumpe und ggf. der Mischer werden von uns geliefert, damit die Ansteuerung immer identisch und zugleich eine reibungslose Ersatzteilversorgung sichergestellt ist.

BHKW - Brennwertkessel - Mischer

BWKM-Schaltung für Brennwertkesselanlagen

Die abgebildete Schaltung ist für Brennwertkessel konzipiert, die nicht über einen separaten Tauscher im Abgas verfügen. Ein besonderes Merkmal dieser Hydraulik ist die Einbindung des Brennwertkessels im Bypass zum Speicher. Die Schaltung kann um weitere BHKW-Module, Brennwertkessel oder auch durch in Reihe geschaltete NT-Kessel erweitert werden.

Funktion der Schaltung

Die gewünschte Netztemperatur wird mithilfe der Speicherentladepumpe aus dem hohen Temperaturniveau von BHKW und Pufferspeicher (T14) und dem niedrigeren des Brennwertkessels (T15) geregelt.

Die Solltemperatur des Brennwertkessels wird in Abhängigkeit vom Füllstand des Pufferspeichers gebildet. Hierbei bewirkt die Entladung des Speichers eine Anhebung und die Beladung des Speichers eine Absenkung der Solltemperatur des Brennwertkessels. Bei vollständig entladenem Pufferspeicher entspricht die Solltemperatur des Brennwertkessels der Solltemperatur des Netzes.

Vor- und Nachteile der BWKM-Schaltung

-

Niedrige Betriebstemperatur der Brennwertkessel

-

Vorlauftemperatur kann konstant gehalten werden

-

Geringe Starthäufigkeit von BHKW und Brennwertkessel

-

BHKW-Brennwerttauscher leicht integrierbar

-

Erhöhter Regelungsaufwand

Für die Realisierung einer hocheffizienten Heizanlage auf Basis dieser Hydraulik sind verschiedene Voraussetzungen zu erfüllen. Hierzu gehören niedrige Rücklauftemperaturen des Heizungsnetzes, ein hoher Modulationsgrad der Brenner und ein ausreichend dimensionierter Pufferspeicher.

Aufgrund der hohen Komplexität der Steuerungsaufgaben sollte die Auswahl der Komponenten in enger Abstimmung mit uns erfolgen.

Ihr Projekt

Sie möchten wissen, ob eine Förderung für Ihr Projekt in Betracht kommt? Wir beraten Sie gern und freuen uns auf Ihre Nachricht.

Anlagenbeschreibung

Weitere Einzelheiten zur Förderung von KWK-Anlagen finden Sie in unserer technischen Anlagenbeschreibung.

Rechtliches rund um Blockheizkraftwerke

Gesetzliche Regelungen

Rahmenbedingungen

Beim Betrieb eines Blockheizkraftwerks (BHKW) gibt es verschiedene gesetzliche Vorgaben und Fördermöglichkeiten, die beachtet werden müssen. Von der Anmeldung bis hin zu steuerlichen Vorteilen – hier finden Sie die wichtigsten rechtlichen Regelungen im Überblick.

Anmeldung beim Marktstammdatenregister

Mit dem Marktstammdatenregister (MaStR) gem. § 111e/f des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) wird ein umfassendes behördliches Register des Strom- und Gasmarktes aufgebaut, das von den Behörden und den Marktakteuren des Energiebereichs (Strom und Gas) genutzt werden kann.

Betreiber von KWK-Anlagen müssen sich selbst und die KWK-Anlage im Marktstammdatenregister registrieren.

Die Meldung muss spätestens einen Monat nach Inbetriebnahme erfolgen, damit es nicht zu finanziellen Einbußen für den Anlagenbetreiber (z.B. bei der Förderung gem. Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz bzw. Erneuerbare Energien Gesetz) kommt.

Förderung von BHKW-Anlagen durch das KWK-Gesetz

Im Zuge der angestrebten Energiewende fördert der Bund seit einigen Jahren den Bau und Betrieb von KWK-Anlagen. Betreiber erhalten für den erzeugten Strom einen Vergütungszuschlag. Das geltende Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung) enthält folgende wirtschaftliche Rahmenbedingungen für den Einsatz unserer Blockheizkraftwerke:

-

Die Förderung bezieht sich auf Anlagen, die bis zum 31. Dezember 2026 verbindlich bestellt und bis zum 31. Dezember 2030 in Betrieb genommen werden. Die Förderungssätze fallen je nach der elektrischen Leistung der KWK-Anlage unterschiedlich hoch aus. Bei Neuanlagen mit einer Leistung bis einschließlich 50 kWel. beträgt z. B. der Fördersatz für selbstgenutzten Strom 8,00 ct/kWel. bzw. für eingespeisten Strom 16,00 ct/kWel.

-

Nicht nur Neuanlagen, sondern auch Ersatzanlagen an bestehenden KWK-Standorten sowie modernisierte Anlagen (d.h. Anlagen, deren Modernisierungskosten mindestens 25 % oder 50 % der Neuerrichtungskosten betragen) werden gefördert.

-

Der KWK-Zuschlag wird für den in das allgemeine, in ein Areal-Netz oder in eine Kundenanlage eingespeisten, bis zu einer elektrischen Anlagenleistung von 100 kW auch für den selbst genutzten KWK-Strom gezahlt.

-

Der Förderzeitraum beträgt bei Neu- und Ersatzanlagen sowie größeren Modernisierungsmaßnahmen 30.000 Vollbenutzungsstunden.

Zulassung einer BHKW-Anlage beim BAFA

Die Zahlung des Vergütungszuschlags für Strom nach dem KWK-Gesetz (KWK-Zuschlag) setzt eine Zulassung der BHKW-Anlage voraus. Zuständige Stelle ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

Die Beantragung sollte möglichst vor Jahresende eingehen, da der KWK-Zuschlag jeweils rückwirkend ab dem 1. Januar des jeweiligen Jahres gezahlt wird. Bei Neuanlagen sowie bei geänderten/modernisierten Anlagen wird der Zuschlag rückwirkend ab dem Zeitpunkt der (Wieder-)Aufnahme des Dauerbetriebs gezahlt. Die Auszahlung des KWK-Zuschlags erfolgt durch den örtlichen Netzbetreiber; Anlagenbetreiber können monatliche Abschlagszahlungen vom jeweiligen Netzbetreiber verlangen.

Die Antragstellung für alle Antragsarten erfolgt über das neue elektronische Antragsportal („ELAN-K2“) und setzt eine Registrierung des antragstellenden Unternehmens bzw. der antragstellenden Person voraus.

Diesem Antrag sind bei serienmäßig hergestellten kleinen KWK-Anlagen ein Inbetriebnahmeprotokoll sowie geeignete Herstellerunterlagen beizulegen, aus denen die thermische und elektrische Leistung sowie die Hocheffizienz im Sinne der EU-Richtlinie 2023/1791/EU hervorgehen. Entsprechende Herstellerbescheinigungen über die von uns hergestellten Anlagen können Sie in unserem Downloadbereich herunterladen.

Zugleich sind Betreiber von Kleinanlagen mit einer elektrischen Leistung von mehr als 50 kW, die nach dem 1. Januar 2009 in Betrieb gegangen sind, als Empfänger des KWK-Vergütungszuschlags verpflichtet, bis zum 31. März eines jeden Jahres dem BAFA und dem Netzbetreiber über ein elektronisches Formular Angaben zum Betrieb der Anlage zu machen (Vollbenutzungsstunden; eingespeiste und verbrauchte Strommenge; Brennstoffart und -menge).

Energiesteuerliche Vorteile

Der Ausbau von Kraft-Wärme-Kopplung wird auch durch verschiedene Steuervorteile gefördert. Für BHKW-Anlagen gelten folgende gesetzliche Regelungen (Stand: 01. Januar 2017):

-

1.

Bei der Mineralölsteuer (Erdgassteuer; Regelsatz: 5,50 €/MWh) gilt eine teilweise Steuerbefreiung für alle Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung, die hocheffizient im Sinne der Richtlinie 2023/1791/EU sind, einen Nutzungsgrad von mindestens 70 % erreichen. Der zunächst im Erdgaspreis enthaltene Erdgassteueranteil wird auf Antrag zum Jahresende vom zuständigen Hauptzollamt zurückerstattet.

-

2.

Bei der Stromsteuer gilt eine Steuerbefreiung in Höhe des Stromsteuerregelsatzes von 20,50 €/MWh für alle Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung mit einem Nutzungsgrad von mindestens 70 % und einer Nennleistung von bis zu zwei Megawatt, sofern der Strom dem Eigenbedarf oder der Versorgung von Liegenschaften in räumlichem Zusammenhang mit der BHKW-Anlage dient. Diese Steuerbefreiung muss nach Inbetriebnahme der von uns gelieferten Anlagen beim zuständigen Hauptzollamt (einmalig) beantragt werden.

Die von uns gelieferten BHKW-Module der Typenreihen 2726 und 5450 erfüllen aufgrund ihres Wirkungsgrades von über 90 % die Voraussetzungen für diese steuerlichen Befreiungen.